お知らせ

龍門寺

神渕山 龍門寺

1308年、岐阜長良に輪番制の寺として、福光山龍門寺が創建されました。戦国時代に兵火により焼失しましたが、創建後150年ほど後に、当地に移転されました。現在は臨済宗妙心寺派の寺となっております。なお本堂は1830年に建築されたものです。

本尊 釈迦如来

お釈迦さまは仏教の開祖であり、紀元前500年ぐらいに実在した人物です。本名をゴーダマ・シッタールタと言いました。29歳で出家をして、修行に打ち込んだなかで真理を悟られます。以後、布教伝導の旅を続けられ80歳で亡くなられました。死後、現実の人格を超えて神格化が進み、礼拝の対象として釈迦如来となりました。お釈迦さまが説かれた「縁起(物事がお互いに関係し合っている四法印の教え」「四諦(苦の本質、苦の原因、原因の消滅、苦の原因を取り除く方法の八正道」の教えは今ここでも大切にされています。

当寺の本尊は因縁によって釈迦如来、脇に文殊菩薩、普賢菩薩、さらに観音菩薩、地蔵菩薩が安置されています。

開山 一山一寧国師

初代住職の一山一寧禅師は中国の方で、1247年に浙江省でお生まれになりました。1299年に渡来され、初め鎌倉幕府の執権北条貞時公に招かれ建長寺に住持されました。後に後宇多上皇の懇請に応じ南禅寺に就任され、1317年に遷化されました。そして花園天皇より「一山国師」と諡号されました。師は南宋朱子学の新注を日本に伝え、書画に巧みで、弟子を育成し五山文学の祖とも言われています。

開基 土岐頼貞公

頼貞公は1271年に土岐光定の7男として、誕生しました。母は執権北条貞時の娘だとか。若年時は鎌倉で過ごし、禅を学んでいました。夢窓疎石と親しかったようで、後に虎渓山永保寺を開いています。惣領をうけた頼貞公は、1333年に後醍醐天皇の令旨に応じて、足利尊氏とともに鎌倉幕府打倒に功を挙げました。建武の新政で美濃守護に任じられ、以後200年は土岐氏が美濃を治めた時代が続きます。 失政が続いた建武新政府に対して不満を抱いた尊氏が挙兵すると、それに従い信任を得てさらに勢力を伸ばしました。

頼貞公は土岐氏の中興の祖と呼ばれ、美濃国守護としての基礎を築き、また、文武に秀でた武将としてその名を知られています。

左甚五郎と龍伝説

その昔、みすぼらしい工匠が寺にやってきた。座敷の襖に描かれた龍の墨絵を見て、太い材木をコツコツと彫り始めたという。見事に彫られたその龍は、まるで生きているかように横たわっていたそうだ。木彫りの龍は、総門に揚げられ寺の名物となった。しかし、この龍、夜になると抜け出して・・・。

近くには甚五郎桜という古木があり、春には「甚五郎桜まつり」として花見客で賑わいをみせている。

#左甚五郎

資料集

154_165_龍門寺

照蓮寺

合掌造りで有名な白川郷から高山城二の丸跡に移されたもので、浄土真宗の寺院では、日本最古の建物といわれます。書院造りの本堂は永正年間(1,500年頃)の建物で、一本の大杉をもって建てられたと伝えられ、屋根のゆるやかな曲線は室町時代の建築美を代表しています。

1253年(建長5年)、親鸞の教えを受けた嘉念坊善俊(後鳥羽上皇の子または孫と伝えられる)が美濃国長滝[注釈 1]から飛騨国白川郷鳩ヶ谷[注釈 2]に入り、正蓮寺を建立する。正蓮寺を中心に飛騨国の浄土真宗は一大勢力となる。

戦国時代、正蓮寺の僧、教信は還俗し三島将監を名乗り、弟の明教(後の正蓮寺第九世)とともに勢力を拡大する。 このころ以降、加賀一向一揆などの北陸の一向一揆の際、兵の派遣や協力を行っている。

やがて三島氏とこの地を治める帰雲城城主内ヶ島氏は勢力争いで対立する。

1488年(長享2年)、帰雲城城主内ヶ島為氏により正蓮寺は焼き討ちにあい、三島将監は戦死、明教はかろうじて逃げ延びるが、後に自害。

明教の子である正蓮寺第十世明心は、内ヶ島為氏と和睦し、1504年(永正元年)、飛騨国白川郷中野[注釈 3]に寺院を復興し、「正蓮寺」から「光曜山照蓮寺」に改称する。

内ヶ島氏と手を結んだことにより照蓮寺の勢力は拡大した。天正13年(1585年)、三木氏の後に飛騨国を治めた金森長近はこの力を利用し、家来の石徹白彦左衛門に命じて照蓮寺との間で起請文を交わし、天正16年(1588年)、高山城城下に光曜山照蓮寺を移転させた。

これにより、城主金森長近が留守の間、浄土真宗照蓮寺が高山藩を守っていた。 この功により、秀吉は安阿弥作の阿弥陀如来像立像を照蓮寺に下賜している。[1]

移転した照蓮寺が、後の真宗大谷派高山別院照蓮寺である。

1588年(天正16年)、光曜山照蓮寺の移転後も、正蓮寺開基善俊の墓と本堂が残り、「照蓮寺掛所心行坊」として存続する。

明治の初めごろに本山に改称を願い出て、「心行坊」から「照蓮寺」と公称する。

1961年(昭和36年)、御母衣ダムによる水没のため、飛騨国白川郷中野[注釈 4]から高山市堀端町に移転する。

移転した建物のうち、本堂は1504年(永正元年)頃の建立で、国の重要文化財である。中門は、1574年(天正2年)の建立。梵鐘は、「建武元年三月十二日(1334年4月16日〈ユリウス暦〉)」・「飛州安國寺」の銘があり、共に岐阜県重要文化財に指定されている。

(引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A7%E8%93%AE%E5%AF%BA)

関連資料

高山城址

高山市街の東方にあって標高686.6メートル、通称城山、別名を臥牛山、巴山ともいう。 金森入国以前は、「天神山(てんじんやま)城」と呼ばれた。飛騨の守護代である多賀出雲守徳言によって、文安年中(1444年から1449年)に築城され、近江の多賀天神を祀ったことから多賀天神山、城は多賀山城と呼ばれたという。永正年間(1504年から1521年)には高山外記が在城していた。

天正13年(1585年)7月、金森長近は秀吉の命を受けて飛騨へ侵攻し、翌年飛騨一国を賜った。城地として最初は大八賀郷の鍋山城を考えたようであるが、後、灘郷の天神山古城跡を選定した。飛騨のほぼ中央に位置し、開けた盆地があり、しかも東西南北の街道が交差するこの古城跡が最も適所と考えられたのである。築城は天正16年(1588年)から始まり、慶長5年(1600年)までの13年で本丸、二之丸が完成し、以後可重(ありしげ)によって更に3年で三之丸が築かれ、慶長8年までに16年かかって完成したとされる。高山城は、織田信長が築城した安土城の直後に構築され、軍事的機能を最優先させた造形とは本質的に異なっている。御殿風の古い城郭形式をもち、外観2層、内部3階の構造をもつ天守をそなえているのが特徴で、秀吉の大阪城築城以前における城郭史上初期に位置付けられる。

高山城の各曲輪は、本丸が東西57間に南北30間、南之出丸が東西15間に南北22間、二之丸が東西97間に南北84間、三之丸が東西120間に南北93間の広さがあった。(『飛騨鑑』『斐太後風土記』『飛州志』)当時の絵図が金沢市立図書館にあるが、それによると次のようなことがわかる。

本丸には最高所に(あ)本丸屋形、その東方1段低い所(A)に(い)13間櫓、(う)10間櫓(え)太鼓櫓、(か)横櫓等があり、東北に(き)搦手一ノ木戸のある(B)腰曲輪が連なる。本丸から南へ下ると途中に大手の(く)三ノ門、(け)二ノ門をへて(こ)岡崎蔵へ(さ)大手門のある(C)南之出丸に至る。本丸の北方二之丸に下る途中には(し)中段屋形が建つ(D)曲輪と、その西方には(す)塩蔵その他の土蔵が建つ(E)曲輪がある。二之丸は東西に大きな曲輪が並んでいるが、(F)西側の曲輪には(せ)二之丸屋形、(そ)黒書院を中心に西方に(た)唐門、(ち)屏風土蔵(つ)10間櫓等があり、東側の曲輪との境には(て)玄関門(と)中ノ口門がある。一方(G)東側の曲輪には(な)庭樹院殿屋敷を中心に、東北隅に(に)鬼門櫓、東南に(ぬ)東之丸長屋に続いて(ね)裏門、西方には(の)横櫓大門がある。(は)大門を西方に下った(H)曲輪には、(ひ)桜門の西側に(ふ)炭蔵、東側に(へ)荷作り蔵、(ほ)料紙蔵等があり、その東北方に連なる(I)曲輪には2棟の細長い(ま)土蔵が建つ。(J)三之丸には(み)勘定所と8棟の(む)米蔵があり、水堀が東側と北側をくの字形に囲んでいる。大手道は南之出丸西側の大手門から大洞谷を下って桝形橋に通じている。

この中で、二之丸は東と西に平地をもち、東側は庭樹院(頼ときの母)の住んだ屋形であった。現在は二之丸公園となっている。西は城主の屋形で、跡地に昭和35年荘川から照蓮寺が移築されている。三之丸には現在飛騨護国神社が建ち、三之丸にあった御蔵は高山陣屋へ移築されている。

城下町は、城の北方に延びる通称空町と呼ばれる高台と、その西方の低地一帯で、西側を南から北へ流れる宮川と、東側を南から北、途中で西側へ折れて流れる江名子川に囲まれた東西約500メートル、南北約600メートルの範囲内に建設された。城郭の築城とともに武家屋敷の地割が行なわれ、飛騨の各地から寺院や町家が移されたが、町割は武家地と町人地がはっきり区分された。

武家地は城の大手筋にあたる大洞谷から中橋に至る宮川の右岸に階段状に配され、また空町一帯から江名子川ぞいに城の西・北・東の三方を取巻く形で配置された。町人地は宮川と空町の間の低地に一番町、二番町、三番町と南北に道路が走り、東西の道路は南北の大通りと食い違って交差する横丁が多くあった。社寺地は東山山麓に大雄寺が天正14年(1586年)に建てられたのを始めとして、天照寺、雲龍寺、素玄寺、宗猷寺、法華寺、また城の東南に大隆寺と、金森家の由緒の寺院が相次いで建立された。またこれらの寺院群とは別に城と向かい合った場所に照蓮寺が建てられ、周囲に寺内町が形成された。(『高山城発掘調査報告書1.、2.』1986、1988年高山市教育委員会)

元禄5年、金森6代頼ときは突然出羽国(山形県)に移封となり、金森氏転封後は金沢藩が城番を勤めた。しかし、元禄8年幕府の命により高山城は完全に破却され、廃城となった。後、城山として町民の憩いの場として花見などに使われてきた。

高山城跡は大正8年内務省の史跡指定を受けて以来、法の変遷により昭和31年9月7日岐阜県の史跡として指定され、その面積は11.4ヘクタールに及ぶ。また、高山城跡を中心とした城山公園一帯は、「高山城跡及びその周辺の野鳥生息地」として昭和31年6月14日、高山市の天然記念物に指定され、鳥獣保護区特別保護地区でもある。1部は都市計画上の急傾斜地防災地区に指定される。海抜は、本丸頂部で686.1メートルあり、空町駐車場(高山市馬場町2丁目)580メートル、旧高山町役場(高山市神明町4丁目)575メートルと比べ約100メートル高所にある。

市街地にある自然公園としても貴重で、高山市民は春の花見、秋の紅葉を楽しむなど生活領域の1部として、密接なふれあいをもっている。遊歩道を歩くと、スギの幹をリスが走り、80種に及ぶ野鳥が出迎えてくれる。自然植生の植物も豊富で、昭和56年にはササの新品種「ヒダノミヤマクマササ」が発見された。また、裏日本種と表日本種のササが混在する珍しい現象も確認されている。

このように、市街地に近接しているにもかかわらずたくさんの野鳥が生息し、自然植生が保たれ、史跡が保存されている例は稀であろう。

城山山頂部に位置する本丸は、城跡の最高所である。現在は樹木にさえぎられて、四方とも展望はきかないが、かつては360度の展望が開けていて、東は長野、北は富山、西は白川村、南は下呂、美濃へそれぞれ通ずる街道が見渡せる位置にある。

昭和60年、61年に本丸周辺の発掘調査をし、本丸屋形礎石、玄関、本丸南側石積根石を発掘、また、本丸周辺の部分測量を実施してその成果がまとめられている。

(引用:http://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000021/1000119/1000847/1000954/1000969.html)

資料集

153_164_高山城址

飛騨の家具

「飛騨の匠」の記述が現存する史料に初めて現れるのは、今からおよそ1300年前のことです。養老2年(718)に制定された養老令(賦役令)に斐陀国条が定められ、斐陀からは1里(50戸)につき10人が1年交代で都へ出役することが義務づけられましたが、その前の大宝律令(701)でも同様であったと考えられています。飛騨国は優れた木工集団「飛騨の匠」を派遣する見返りとして、租・庸・調のうち、庸・調という税が免ぜられたのです。これが律令政治による、飛騨から都へ人材を派遣するという「飛騨の匠」制度の始まりです。

当時の飛騨は10里程度と推察され、徴用された人数は100人を基準とし、工事の状況で増減され多い時には200人あまりが都に上りました。以後平安末期までの500年間に亘って、延べ人数は4万とも5万とも言われています。仕事は年に330日以上350日以下と定められ、この日数に達しなければ飛騨に帰る事が許されませんでした。厳しい労役に耐え、真摯で並はずれた腕を誇った彼らの技は絶賛され、いつしか「飛騨の匠」と賞賛されるようになり、薬師寺・法隆寺夢殿・東大寺など幾多の神社仏閣の建立に関わり、平城京・平安京の造営に活躍して日本建築史の黄金時代の一翼を担ったのでした。現在も奈良の橿原市に飛騨町がありますが、高山の町並みを思わせる小ぎれいな木造家屋が軒を連ね、また大和路には飛騨と共通する地名が多い事から、飛騨から上京した人たちが現地にとどまり土着化したものとも考えられます。(引用:https://kitutuki.co.jp/hidanotakumi)

資料集

152_162_飛騨の家具

鎌倉大仏殿高徳院

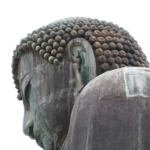

鎌倉大仏

「露坐の大仏」として名高い高徳院の本尊、国宝銅造阿弥陀如来坐像。像高約11.3m、重量約121t を測るこの仏像は、規模こそ奈良東大寺の大仏( 盧舎那仏) に及ばぬものの、ほぼ造立当初の像容を保ち、我が国の仏教芸術史上ひときわ重要な価値を有しています。北条得宗家の正史『吾妻鏡』によれば、その造立が開始されたのは1252( 建長四) 年。制作には僧浄光が勧進した浄財が当てられたとも伝えられています。もっとも、創建当時の事情には不明な部分が多く、未だ尊像の原型作者すら特定されるに至っていません。当初尊像を収めていた堂宇については、『太平記』と『鎌倉大日記』に、1334( 建武元) 年および1369( 応安二) 年の大風と1498( 明応七) 年の大地震によって損壊に至ったとの記録を見いだすことができます。以後、露坐となり荒廃が進んだ尊像は、江戸中期、浅草の商人野島新左衛門( 泰祐) の喜捨を得た祐天※・養国の手で復興をみました。尊像の鋳掛修復に着手し、「清浄泉寺高徳院」と称する念仏専修の寺院を再興、当時、浄土宗関東十八檀林の筆頭であった光明寺の「奥之院」に位置づけたのも、祐天の事績にほかなりません。今日、創建750 年余を経た尊像は、仏教東伝の象徴として、国内外、宗派の別を問わず数多の仏教徒の信仰を集めています。

※ 小石川伝通院の住職を務めた後、増上寺第36 世法主を拝命した高僧

高徳院の宗旨

高徳院(詳名: 大異山高徳院清浄泉寺)は、法然上人(1133 ~ 1212 年)を開祖とする浄土宗の仏教寺院です。法然上人は、善悪、男女、年齢、身分などの別なく、万人の救済を本願とされる西方極楽浄土の教主、阿弥陀如来に帰依されました。人は誰しも「南無阿弥陀仏(阿弥陀仏に帰依します)」と称えれば、その御加護に与ることができ、臨終に際しては極楽浄土に迎え入れていただける。これが法然上人の説かれた浄土宗の教えです。

(引用:https://www.kotoku-in.jp/about.html)

資料集

147_157_鎌倉大仏殿高徳院

長谷寺

往古より「長谷観音」の名で親しまれる当山は、正式には「海光山慈照院長谷寺」と号します。

開創は奈良時代の天平八年(736)と伝え、聖武天皇の治世下に勅願所と定められた鎌倉有数の古刹です。本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級(高さ9.18m)の尊像で、坂東三十三所観音霊場の第四番に数えられる当山は、東国を代表する観音霊場の象徴としてその法灯を今の世に伝えています。

緑深い観音山の裾野から中腹に広がる境内は、四季を通じて花が絶えることのない「鎌倉の西方極楽浄土」と呼ばれ、花木の彩りがご来山者の心を和ませます。

諸堂のほか鎌倉の海や街並みが一望できる見晴台があり、さらに眺望散策路に上がると遠く相模湾の眺望と共に梅雨に映える40種類2500株のアジサイが織り成すその風情が、鎌倉でも有数の景勝地と謳われています。

(引用:https://www.hasedera.jp/)

資料集

148_158_長谷寺

円覚寺

開山

鎌倉時代後半の弘安5年(1282)、ときの執権北条時宗が中国・宋より招いた無学祖元禅師により、円覚寺は開山されました。開基である時宗公は18歳で執権職につき、無学祖元禅師を師として深く禅宗に帰依されていました。国家の鎮護、禅を弘めたいという願い、そして蒙古襲来による殉死者を、敵味方の区別なく平等に弔うため、円覚寺の建立を発願されました。

名前の由来

円覚寺の寺名の由来は、建立の際、大乗経典の「円覚経」が出土したことからといわれます。また山号である「瑞鹿山(めでたい鹿のおやま)」は、仏殿開堂落慶の折、開山・無学祖元禅師の法話を聞こうとして白鹿が集まったという逸話からつけられたといわれます。無学祖元禅師の法灯は高峰顕日禅師、夢窓疎石禅師と受け継がれ、その法脈は室町時代に日本の禅の中心的存在となり、 五山文学や室町文化に大きな影響を与えました。

歴史

円覚寺は創建以来、北条氏をはじめ朝廷や幕府からの篤い帰依を受け、寺領の寄進などにより経済的基盤を整え、鎌倉時代末期には伽藍が整備されました。 室町時代から江戸時代にかけて、いくたびかの火災に遭い、衰微したこともありましたが、江戸時代後期(天明年間)に大用国師が僧堂・山門等の伽藍を復興され、宗風の刷新を図り今日の円覚寺の基礎を築かれました。 明治時代以降、今北洪川老師・釈宗演老師の師弟のもとに雲水や居士が参集し、多くの人材を輩出しました。今日の静寂な伽藍は、創建以来の七堂伽藍の形式を伝えており、現在もさまざまな坐禅会が行われています。

(引用:http://www.engakuji.or.jp/about.html)

資料集

149_159_円覚寺

建長寺

寺の開創

建長7年(1255)2月に造られた梵鐘(国宝)に「建長禅寺」とあるように、当寺はわが国で最初に”禅寺”と称した中国宋朝風の臨済禅だけを修行する専門道場である。およそ、中世を通じての寺院は、1か寺で天台宗と真言宗・浄土宗などを兼ねている例が多かったから、建長寺のような1寺1宗という浄刹はたいへん珍しかったといえる。

しかし、寺が建てられる前の寺域は、地獄谷とよばれた罪人の処刑場になっていたと伝えられていた。この谷に地蔵菩薩を本尊とする伽羅陀山心平寺という仏堂が建っていたが、建長寺を開創するにさいし、時頼によって堂は巨福呂坂に移され、現在は横浜三渓園に移設されている。その本尊と伝える地蔵菩薩坐像が、千体地蔵にかこまれて建長寺仏殿内に安置されている。

開山の周辺

開山蘭渓道隆禅師は、寛元4年(1246)33歳で来朝しているから建長寺入山は40歳頃と思われる。師は中国宋朝の禅風をそのまま導入し、大変な意気込みで百人余に及ぶ修行僧たちを指導している。自筆の国宝「法語規則」により、厳しい修行の内容が知ることができる。

弘長2年(1262)師は京都建仁寺に移り、そのあとに中国僧兀庵普寧が2世に迎えられたが翌年開基時頼公が没すると二年後の文永2年母国宋へ帰ってしまった。これにより開山禅師は再び建長寺に住することとなった。いわゆる蒙古襲来の折には間諜の疑いを持たれたらしく2度にわたり甲斐等に流されることもあった。

弘安元年(1278)には三度建長寺に住したが、同年7月24日、開山は建長寺で示寂する。大覚禅師を思慕した北条時宗が、中国から無学祖元(仏光国師)を招請して円覚寺を建立したのは建長寺開創から29年後のことである。無学和尚の活躍で鎌倉禅は一層の発展をみたのであった。

諸堂の整備

建長寺は建長5年に落慶され、建長7年には梵鐘が鋳造されたが大規模な伽藍の整備にはさらに長期の歳月が必要とされた。例えば総門と法堂の創建は仏殿建立から20年後、当初から計画されていたとされる三門は、仏殿造営から28年後の弘安4年(1281)と考えられている。

この往古の荘厳な姿を今に偲ばせているのが元弘元年(1331)につくられた「建長寺指図」(設計図)の写しである。総門・三門・仏殿・法堂などの主要な建物がほぼ直線上にならび、庫院(庫裏)と僧堂(修行道場)とが三門から仏殿に達する回廊の左右にあり、浴室と西浄(東司)も三門前の左右に造られるなど、左右対称の大陸的な配置法であったことはわかる。中国杭州にある五山第一の径山万寿禅寺を模して、これを鎌倉の地に写しだそうという伽藍配置だったのである。

ただし、現在の諸堂の配置は創建当初の姿をそのまま伝えておらず、堂の位置が変わったり縮小されたりした形跡が最近の発掘調査でも確認されるところである。

災害と復興、そして近現代

建長寺の開創は、鎌倉時代の鎌倉を、禅宗の創立と禅宗文化の発進の地として、最もさかんで活気に満ちあふれた町を現出することになった。因みに、建長寺が最も盛んだったころの様子は僧侶約1000人、寺領も膨大で末寺も400以上、塔頭49院を数えた。しかし荘厳な伽藍をかまえた建長寺も、永い歴史を刻む間、たびたびの罹災で古い建物はことごとく焼失した。それでも建長寺は数多くの被災に見舞われながらも鎌倉幕府の強力な支援のもとに相応の復興をみていたが、大檀那である北条氏(鎌倉幕府)が元弘3年(1333)に滅亡すると大きな痛手となった。それでも室町幕府の鎌倉府がそれなりに機能を果たしていた室町初期頃は再興するだけの余力を残していたが、室町末期には伽藍の復興もできなかったようである。

天正19年(1591)徳川家康は寺領約400石を寄進したが、その額は円覚寺・東慶寺などよりも少なく、最盛期の建長寺の状態とはもはや比較することができなくなっていた。それでも江戸幕府の禅宗政策は室町幕府の施策を踏襲したこと、家康に重用された金地院の以心崇伝(本光国師)が大覚禅師の法系につらなる僧であり、また建長寺の住山に入ったこともあって江戸幕府の保護のもと五山第一の寺格にふさわしい景観がいじされた。そして、再嶽元良・海門元東・万拙碩宜・真浄元苗ら諸師を始めとする江戸時代に建長寺住持に任じられた多くの禅僧たちの努力も特筆されるものである。

現在の大本山建長寺は平成に入り大庫裏・得月楼、そして僧堂大徹堂などの再興を果たし、その姿を今に伝えている。(冊子 建長寺より)

建長寺開山大覚禅師

開山大覚禅師は中国西蜀淅江省に生まれた。名は道隆、蘭渓と号した。

十三歳のとき中国中央部にある成都大慈寺に入って出家、修行のため 諸々を遊学した。のちに陽山にいたり、臨済宗松源派の無明惠性禅師について嗣法した。そのころ中国に修行に来ていた月翁智鏡と出会い、日本の事情を聞いて からは日本に渡る志を強くしたという。禅師は淳祐六年(1246)筑前博多に着き、一旦同地の円覚寺にとどまり、翌宝治元年に知友智鏡をたよって泉涌寺来 迎院に入った。智鏡は旧仏教で固められている京都では禅師の活躍の場が少ないと考えたのであろう、鎌倉へ下向するよう勧めた。こうして禅師は鎌倉の地を踏 むことになった。日本に来てから三年後のことと思われる。時に三十六歳。

鎌倉に来た禅師はまず、寿福寺におもむき大歇禅師に参じた。これを知った執権北条時頼は禅師の居を大船常楽寺にうつし、軍務の暇を見ては禅師の元を訪れ道を問うのだった。そして、「常楽寺有一百来僧」というように多くの僧侶が禅師のもとに参じるようになる。

そして時頼は建長五年 (1253)禅師を請して開山説法を乞うた。開堂説法には関東の学徒が多く集まり佇聴したという。こうして、純粋な禅宗をもとに大禅院がかまえられたが、 その功績は主として大覚禅師に負っているといえる。入寺した禅師は、禅林としてのきびしい規式をもうけ、作法を厳重にして門弟をいましめた。開山みずから 書いた規則(法語規則)はいまも国宝としてのこっている。 禅師は鎌倉に十三年いて、弘長二年(1262)京都建仁寺にうつり、その後また鎌倉に戻ったが 叡山僧徒の反抗にあって二回にわたり甲斐に配流されたりした。

禅師はのち弘安元年(1278)四月、建長寺に再住、そして七月二十四日、衆に偈を示して示寂した。ときに六十六歳。

偈 用翳晴術 三十余年 打翻筋斗 地転天旋

後世におくり名された大覚禅師の号は、わが国で最初の禅師号である。

(引用:https://www.kenchoji.com/about/)

資料集

150_160_建長寺

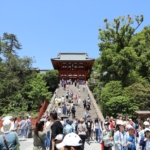

鶴岡八幡宮

当宮は康平6年(1063)源頼義が奥州を平定して鎌倉に帰り、源氏の氏神として出陣に際してご加護を祈願した京都の石清水八幡宮を由比ヶ浜辺にお祀りしたのが始まりです。

その後、源氏再興の旗上げをした源頼朝公は、治承4年(1180)鎌倉に入るや直ちに御神意を伺って由比ヶ浜辺の八幡宮を現在の地にお遷しし、 建久2年(1191)には鎌倉幕府の宗社にふさわしく上下両宮の現在の姿に整え、鎌倉の町づくりの中心としました。 また、頼朝公は流鏑馬や相撲、舞楽など、今日にも引き継がれる社頭での神事や行事を興し、 関東の総鎮守として当宮に厚い崇敬の誠を寄せたのです。 以降、当宮は武家の精神のよりどころとなり、国家鎮護の神としての信仰は全国に広まりました。 当宮への信仰を背景に鎌倉を中心として興った質実剛健の気風は、その後「武士道」に代表される日本人の精神性の基調となりました。 現在では国際的史都鎌倉の中心的施設として国の内外より年間を通して数多の参拝者が訪れます。

現在の御本殿は、文政11年(1828)、江戸幕府11代将軍徳川家斉の造営による代表的な江戸建築で、 若宮とともに国の重要文化財に指定されています。 深い杜の緑と鮮やかな御社殿の朱色が調和する境内には源頼朝公、実朝公をお祀りする白旗神社をはじめとする境内社のほか、 静御前ゆかりの舞殿や段葛が八百年の長い歴史を伝えています。

(引用:https://www.hachimangu.or.jp/about/lineage/index.html)

資料集

151_161_鶴岡八幡宮

古川祭

古川祭(ふるかわまつり)は毎年4月19日、20日に岐阜県飛騨市古川町(旧 吉城郡古川町)で開催される気多若宮神社の例祭。「神輿行列」と祭りの開始を告げるために打ち鳴らしたといわれる「起し太鼓」と、絢爛豪華な9台の「屋台巡行」からなる。国の重要無形民俗文化財に指定ならびに、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。

その起源は定かではないが、文献に最初に登場するのは屋台が1776年(安永5年)、起し太鼓が1831年(天保2年)である。

古川祭は古くは旧暦の8月6日(太陽暦の9月上、中旬頃)に開催されていたが、1886年8月に疫病が流行し例祭ができなくなったことから11月に変更された。また1887年(明治20年)より春祭へと変更し4月16日、17日としたが、1889年(明治22年)より現在の日程となった。

1980年(昭和55年)1月28日に「古川祭の起し太鼓・屋台行事」として国の重要無形民俗文化財に指定された[1]。また、日本三大裸祭りの一つに数えられる。

2016年(平成28年)10月には、18府県33件の「山・鉾・屋台行事」の中の1件として、ユネスコの無形文化遺産に登録勧告され、同年12月1日に登録された。

獅子舞

神幸行列の獅子(宮本)と屋台の獅子(神楽)の2種類がおり、神幸行列及び屋台巡行それぞれの露払いとして、各家々で獅子舞を舞い門付けしてゆく。

起し太鼓と付け太鼓

文献の上では、1831年(天保2年)に初めて登場する。通常例祭が行われる際には祭の開始を告げるために氏子地内を太鼓を鳴らして回る風習は各地に見られるが(朝太鼓・目覚まし太鼓・一番太鼓)、この太鼓行事そのものが独立した行事となったことが特徴的である。4月20日の本楽祭の開始を告げるために、19日の深夜から太鼓を鳴らして氏子地内を巡ったことが始まりである。太鼓を乗せた櫓を「起し太鼓主事」と呼ばれる当番組が担ぐ。その太鼓の上の両側に男がまたがり、その両側より交互に太鼓を鳴らす。この太鼓をめがけて各台組の付け太鼓(現在は12本存在する)と呼ばれる小さな太鼓が突入する。この付け太鼓は幕末頃より加わったものといわれ、元来この地域の人々は「古川ヤンチャ」といわれる激しい気性が有名であり、これによって起し太鼓も非常に荒々しいものとなった。そのため幾度となく「付け太鼓禁止」が出されたが、1901年(明治34年)に解禁になり現在に至る。

屋台

古川の屋台は1782年(天明2年)当地に来遊した近江の俳人、林篁の記した「飛騨美屋計」の一節で、9台の「屋台」が曳行した様子を知ることができ、当時すでに屋台文化が花開いていたものと推測されるが、各屋台組に残る記録・伝承からはその検証は難しい。屋台の形式や記録より近隣の高山祭の屋台の影響を受けたことは間違いなく、高山の中古屋台を譲り受けた記録もみられる。江戸時代には中段から舞台を出して、子供の歌舞伎・踊り、又はカラクリ人形を操るなど、全屋台に出し物があった。現在は白虎台の子供歌舞伎、青龍台・麒麟台のからくり人形が残る。現存する屋台9台は、「古川祭り屋台」として1970年(昭和45年)8月11日、岐阜県重要有形民俗文化財に指定されている[4]。

神楽台(向町組)

1840年(天保11年)二之町中組より屋台を譲り受けたのが始まりである。これを黄鶴台と名づけ、その後朱雀台と改名したが、間もなく廃台とした。1883年(明治6年)高山一本杉白山神社より神楽台を譲受け神楽台組を創設、神楽囃子、獅子舞と共に奉仕するようになる。1889年(明治22年)屋台の破損甚だしく、高山の工匠、村山英縄、古川の住人、西野彦次郎、同彫師蜂屋理八等の手により改修する。1925年(大正14年)より解体修理し現在に至る。この屋台は大きな御所車2輪と後部に内輪との3輪である。上段中央に枠をたて金色大太鼓を吊る。枠上に二羽の大鳳凰後面中段より上段にかけて神旗二本を立てる。烏帽子、直垂姿の5人衆が神楽囃子を奏し、獅子舞を行うのはこの屋台だけである。4月19日の午前に気多若宮神社より御分霊を賜る。また屋台主事を担当せず、屋台曳揃え時には常に先頭を行く。

三番叟(壱之町上組)

創建年代不詳(1754年(宝暦3年)8月の説あり)であるが、1894年(明治27年)以後になると老朽化から曳行中止し、1904年(明治37年)8月の古川大火のとき、大部分を消失した。現存するのは、猩々緋大幕と女三番叟踊りのからくり人形だけである。人形の製作年代・作者とも不明であるが、13本の綱を5人で操作するこの人形踊りの複雑巧妙なことは当町一番である。現在は屋台の所有がないため、例祭においては台名旗(屋台の名称を記した旗)のみ曳行に参加する。また当台組は神楽台に続き2番目に曳揃えられることになっており屋台主事は行わない。

鳳凰台(壱之町中組)

初代の屋台は文化年間(1804年~1817年)にあったと伝えられているが、1891年(明治24年)に廃台し、現在のものは1917年(大正6年)に竣工したものである。この屋台はやや小ぶりであるが、金具や飾りがきらびやかであり、その名の通り屋根には大鳳凰を飾る。見送りは長谷川玉純の「鳳凰の絵」上部を二匹の自彫飛竜がくわえている。

麒麟台(壱之町下組)

一番初めの屋台は文久年間(1861年~1863年)につくられたが、1865年(慶応元年)2月25日の大火により焼失した。1881年(明治14年)に再びつくられたが、1924年(大正13年)の祭りを最後に廃棄した。現在の屋台は3代目にあたるが、設計製作は名工上谷彦九郎が担当し、1933年(昭和8年)に完成したものである。1978年(昭和53年)より古い屋台にあったからくり人形を復活させた。見送りは前田青邨の「風神雷神の図」、替見送りは玉舎春輝の「日本武尊東征図」である。

三光台(弐之町上組)

創建年代は不明であるが、古くは竜門台と称し、のち三光台と改めた。三光とは日・月・星の意味である。現在の屋台の設計は、当町の加藤理八が設計し飛騨の名工石田春皐によって、1862年(文久2年)に完成したものである。その後、度々の改修により精巧華麗なものとなった。 見送りは幸野楳嶺の「素盞男命八股大蛇退治の図」がある。

金亀台(弐之町中組)

創建は安永年間(1772年~1780年)<貞享年間(1684年~1687年)の説あり>で、1840年(天保11年)に向町組に譲る。現在のものは1841年(天保12年)6月に竣工したもので、1902年(明治35年)と1926年(大正15年)に修理した。見送りは「双龍図」といい古代つづれ織りで雲に双竜の織出し、下方は波に虎で本金を織り込んでいる。天保年間(1830年~1843年)に購入したもので唐渡品という。四方ベリはテレフチンという生地。裏は印度更紗でできている。替見送りは塩瀬生地で鈴木松年の「亀上浦島の図」である。

龍笛台(弐之町下組)

初代の屋台は安政年間(1854年~1859年)に作られたものである。現在の屋台は1884年(明治17年)に着手したもので、1886年(明治19年)に竣工したもので古川祭の屋台で一番大きな屋台である。上段天井には竜が描かれ、見送りの「雲竜の図」とともに、京都の垣内雲麟の作品である。体をくねらせ、両側から見送りを抱えるようにした昇り竜、降り竜の彫刻は名作である。

清曜台(三之町上組)

1818年(文政元年)の創建で三之町全体の所有で、扇子台と称していたが抽選により下組と分離して三之町上組の所有となり、台名も清曜台と改めた。1893年(明治26年)祭礼当日曳行中に転倒し大破した。現在の屋台は1933年(昭和8年)から8年間をかけて、大工棟梁、上谷彦九郎によって新築をし、1941年(昭和16年)4月に竣工した。清曜の名にふさわしく清楚な姿を特徴としている。見送りは元公爵近衛文麿の「八紘一宇」である。替見送りは今尾景祥の「海浜老松の図」である。

白虎台(三之町下組)

以前は三之町全体で扇子台を所有していたが、三之町上組との抽選で扇子台を失ったことから1842年(天保13年)5月に完成した。これは古い形式を維持したもので下段が高く、彫刻や金具や装身具が少ないものであった。屋台の老朽化に伴い1943年(昭和18年)に曳行を中止した。1981年(昭和56年)~1984年(昭和59年)に大改修を行い現在に至る。当時の古い形式を現在にとどめる。また見送りをもたず、創建当時に演じられていたという子供歌舞伎を復活させ「橋弁慶」を演じる。下段の猩々緋幕は南蛮渡来のものであり、外に類を見ない貴重なものである。また屋根に千木(ちぎ)ではなく御幣(ごへい)をつけているもの非常に特徴的な屋台である。上段に源義経の武者人形をのせる。台紋は源義経を尊崇していたことから源氏の家紋である笹竜胆(ささりんどう)である。

青龍台(殿町組)

初代の屋台は創設年代は不明であるが、1817年(文化14年)以前に存在した記録が残る。その後、高山の山王氏子の黄鶴台を天保年間(1830年~1843年)に譲りうけ、1859年(安政6年)に玄翁台と改め、1861年(文久元年)に修築して、青龍台と名づけた。1926年(昭和元年)、1940年(昭和15年)に大改築して現在に至る。金森可重が増島城を築き、そのお膝元(殿町の名もこれに由来する)であったことから、台紋は金森氏の家紋であった梅鉢紋を掲げる。この屋台の車輪は外御所車であることが特徴である。(ちなみに高山春祭りにおける青龍台も高山城のお膝元であった青龍台が同様に梅鉢紋を掲げる)。からくり人形は福禄寿と童子の人形を操っている。見送りは、堂本印象の「昇天龍」である。

(引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%B7%9D%E7%A5%AD)

資料集

142_152_古川祭

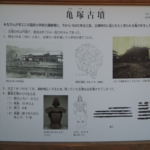

亀塚古墳

<立地と環境>

本古墳は、歩み山丘陵の北端が埋没する所に在って、荒城地区と広瀬地区の出合いである。現在国府小学校校庭となっている。近隣には、十王堂古墳が東北400mに在り、北150mに芦原古墳が在る。この地は国府町の中枢である。

<調査の経緯>

明治42年の『飛州志』によると、こう峠口古墳及び広瀬古墳のことが広瀬窟として紹介されている。したがって2つの古墳は、明治42年以前に盗掘されていることが知られている。明治28年7月発行の『飛州』の広瀬亀塚発掘記事(岡村季(り)坪(へい))によると、明治28年4月、この墳墓を壊して小学校を建てたとある。明治29年の小学校の落成写真を見ると校舎の左側に一部古墳が残っているのが確認できる。

また、大正7年の運動場拡張工事で亀塚古墳は完全に破壊された。大正7年の土砂取除き作業当時の写真は次の通りである。

<遺構と遺物>

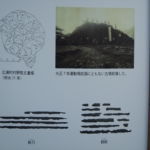

墳丘は失われて古墳の規模を詳しく調査することができないが、ただ1つ当時の古墳の大きさを知る資料として、明治21年の広瀬町村の野(の)取(とり)丈量帳(じょうりょうちょう)の測量図によれば東西で73m、南北で70mを推定することができる。

また、明治28年7月号の飛州の記事(岡村季坪、「岡村利平の事」)では墳墓の大きさを記述している。一部抜粋すると「墳墓の周囲120間(218.4m、直径69.4m)、高さは5間(9.1m)、円形でアーチ形をしている。その形が亀の甲に似ているというので亀の字を用いたのであるが、瓶塚(かめづか)と書く一説もある。」

広瀬町村大塚(亀塚)の測量図が岡村季坪の斐太温古志料「楲田之(ひだの)玉(たま)秧(お)」吉城郡三に書かれている。その測量図によると古墳の基底が凡(おおよ)そ34間(61.9m)とあり、大きな違いは、野取丈量帳では亀の頭に似た出張り部分があるが、岡村季坪の斐太温古志料『楲田之玉秧』では、この部分が無いことである。おそらく明治21年から小学校建設当時の明治28年4月の間に削られたと思われる。亀塚古墳の基底の直径は、明治21年当初は70m前後の2段築成の円墳であった。

「土砂の芝生を均す工事にかかり、頂上の芝生より4尺~5尺も掘り下げたところ、川石を畳のように敷き、其の隙間を粘土で充たした、凡そ2間(3.64m)、幅凡そ6~7尺(10.92m~12.74m)の溝のような堀にあたった。西側の方から鉄鎧、鉄兜各1、両刃刀、片刃刀各数本、東側から両刃刀、片刃刀各数本、鉄鏃凡そ50程出土した。北側は偏って、石畳はあったが粘土はなかった。其の内より鉾1本、片刃刀1本を発見した。墳は砂と真土とが層をなしていた。工事は元々個人の受負なので日限も切迫してきた。考古学に眼中にない族なので、墳墓は容赦なく破壊される恐れがある。有志者が話し合い彼等と相談して、数日間の奇妙な部分の探検の許可を得たが、十分な調査ができず誠に残念である。」との感想を述べている。

現存する出土遺物は、鉄製鎧(兜含む)、鉄刀2個、鉄鏃11本である。鉄製鎧は三角板皮とじで5世紀前葉と推定できる。

前述のように、亀塚古墳は径70mに及ぶ大円墳であった。多量の武器のほか、全国的にも希有な甲冑を副葬しており、この古墳の被葬者は5世紀前葉の飛騨最大の豪族で、両面宿儺に象徴される飛騨の豪族たちの盟主と亀塚古墳は深い関わりがあることが指摘されている。

明治27年に小学校建設に伴って検出され、今日まで遺存した遺物は次のようである。

⑴武器類

①鉄剣 10本以上

②鉄刀 4本

③鉄鏃 11本

⑵甲冑

①三角板革綴短甲 1領

②肩冑 1具

③頸甲 1具

④三角板革綴衝角付冑及び錣(しころ) 1具

⑶鉄製蓋状鉄器鉄具 1個

【文献】

柏木城谷 飛州30号「広瀬王塚考」 1895

岡村利平 飛州31号「広瀬亀塚発掘記事」 1896

広瀬町 広瀬町村野取丈量帳 1888

岡村利平 斐太温古志料「広瀬亀塚測量図」

春日井市 春日井シンポジウム 2005

国府町史刊行委員会編集・発行『国府町史 考古・指定文化財編』 平成19年発行

資料集

143_153_亀塚古墳