デジタルアーカイブ

名工・西田伊三郎(吉島家)

吉島家

吉島家は日下部家と仲良く並んでいる。日下部家は川尻治助が棟梁、吉島家は西田伊三郎が棟梁になっている。日下部家は明治8年の大火後、明治20年に再建したもので、その特徴は、セガイを大屋根下に設け、軒高を高くし、内部はウシと呼称されるドッシリとした太材を桁、梁にわたし、三面を楽に渡している。これらは、江戸時代に統制されていたものばかりで、明治になって規制が解

除されたことにより可能になったのである。

吉島家は明治8年の大火後翌年再建をした。明治38年、再度火災にあってしまったが、表側二間分だけは焼け残ったため、その部分を残して明治初年の規模どおりにすべく、明治40年から再建を始めた。いずれの再建も名工西田伊三郎が棟梁となった。西田伊三郎の父伊兵衛の師は、藤原宗安二十一世を名乗る水間相模宗俊であった。

伊三郎の技は随所で見られる。外観では、セガイを設けず、柱間を一間半としてスケールの大きさを表し、内部は立体格子と呼ばれるいかにも優雅な梁組みを完成させた。

空間のほぼ中央には、ヒノキの大黒柱が棟桁まで8メートル伸び、節一つない。桁行方向にはアカマツ面落しの大梁が架かり、直交して曲り木の飛梁が架かり、それはアンバランスの美を出している。ヒノキ材の小屋束と、圧縮に強いマツ材の組み合わせは、「マツ得手」をよく心得た伊三郎ならではの技である。

高山の顔である日下部、吉島家を、棟梁の技巧で比べてみると、また視点を違えてみると高山がみえてこよう。

田中彰編『高山市史・建造物編』高山市教育委員会発行 平成26年3月より

西田伊三郎 安政元年(1854)~明治40年(1907)

西田伊三郎は、高山町の中川原町に生まれ、社寺建築の道を歩んだ。伊三郎の父伊兵衛の師は、藤原宗安(ふじわらむねやす)21世を名乗る水間相模宗俊である。

吉島家は日下部家と仲良く並ぶ。日下部家は川尻治助が棟梁、吉島家は西田伊三郎が棟梁になっている。吉島家は明治8年の大火後翌年再建をした。しかし、明治38年、再度火災にあってしまったが、明治40年、西田伊三郎が棟梁となって再建を始めている。明治初年の規模どおりに、焼け残ったふすまや障子に合わせ、建物を寸分狂いなく再建した。西田伊三郎は心労のためか、

吹き抜け完 了と同時に心臓発作で他界したという。

伊三郎の技は随所で見られ、内部の吹き抜けは立体格子と呼ばれる、いかにも優雅な梁組みを完成させた。

空間のほぼ中央には、ヒノキの大黒柱が棟桁まで8メートル伸び、節一つない。桁行方向にはアカマツの面落しの大梁が架かり、直交して曲り木の飛梁が架かり、それは究極の美を表わしている。ヒノキ材の小屋束と、圧縮に強いマツ材の組み合わせは、「マツ得手」をよく心得た伊三郎ならではの技である。

高山の顔である日下部、吉島家を、棟梁の技巧で比べてみると、飛騨匠の誇りとプライドが見えてこよう。

田中彰編『高山市史・建造物編』高山市教育委員会発行 平成26年3月より

吉島斐之(よしじまあやゆき) 天保8年(1837)12月23日~大正4年(1915)7月2日

吉島家の初代は文政6年(1823)に没した休兵衛で、代々生糸、繭の売買、金融、酒造業を営んだ。四代吉島斐之は、明治40年に建物を再建している。

斐之は幼い頃から、読書と算数を高山の高垣隣圃に学び、13歳の時には、国学の上木清成の門に入り、合わせて歌道と謡曲を修めている。剛直で頭が良く、芸達者、経営にたけ、仏教の信仰心に厚い人であった。

よく都を訪れ、紀伊、伊勢、尾張、三河等にも遍歴して諸家と深く親交している。

酒造業を営んで勤勉で怠けず、家運は益々栄えた。元治元年(1864)、軍資金を幕府に献上し、その賞として苗字帯刀を許され、士籍に列せられている。明治2年、梅村速水が高山県知事になると、学務係を命ぜられ、明治7年には筑摩県県会議員に選ばれた。

明治8年4月、高山町の大火で、町の大半が焼け、吉島家も類焼して宮川へ避難した。その時、斐之は使用人に命じて肴を用意させ、酒を備え、盃を挙げて、櫻山神社に火のうつるのを見て、次の歌を作っている。悲しいなかでの風流である。

櫻山花の梢にもゆる火の 煙もやがて雲となりつゝ

田中彰編『高山市史・建造物編』高山市教育委員会発行 平成26年3月ほか

宮大工 丹羽陽一の見方

[吉島家住宅の場合 工匠、西田伊三郎]

① 西田伊三郎は、なかどーじから見える中央の大黒柱を棟木まで伸ばしその柱に牛梁をかける構図を基本としている。吉島家、北村家ともにその構図である。

➁ 大黒柱を棟木まで通すと、その部位は縮みにくい。他の部位は長年経過で縮むので接合部分に不具合が発生する。

➂ この構図は、牛梁は通しでないために大地震時、横揺れで両側がよく揺れやすいと考えられる。

一間立体格子による小屋組は建て方が難しい。組み手の距離が短いため

仕口のあそび部分が薄くなる。それで建て方時、ほぞ入れや複雑な継ぎ手に取り付けが出来ない場合がある。規模が大きい場合より困難になる。

田中彰編『高山市史・建造物編』高山市教育委員会発行 平成26年3月より

1級建築士、加藤達雄の見方

[西田伊三郎の作風]

① 縦軸を主体とした空間構成である。正面に棟木まで届く通し柱を大黒柱として据えている。桧の美しい柱である。この柱が吹抜大空間の主役で、この柱に牛梁をかけ、順に梁をかけている。

➁ もう一つの特徴として小屋組みを構成する二段梁、束柱の組み方にある。その部材を一間間隔の立体格子に仕立ている。採光窓からの光は時間とともに角度に変化を生じる。立体格子の木組みにできる陰影はその時に応じて微妙に変化していく。その様は芸術的美学を感じさせる。特に、その陰影は縦軸により美しさを見せてくれる。

➂ この空間表現の仕方は横長空間の方が効果的である。おえの間仕切りの表現の工夫も繊細な気遣いがされている。川尻治助が「男性的」と表現すると西田伊三郎は「女性的」という表現ともいえよう。

田中彰編『高山市史・建造物編』高山市教育委員会発行 平成26年3月より

資料集

136_146_名工・西田伊三郎(吉島家)

名工・川尻治助(日下部、田上家)

川尻治助の生い立ち

.川尻治助の建てた建築で著名なのは大新町の日下部家、丹生川町の田上(たうえ)家、同町の大谷家、下二之町の柴田家である。

川尻治助という大工はどんな系譜を持っていたのであろうか。治助は高山市川原町に住んでいた。川原町は阪下一門などの大工職人が多く住んでいた町である。

治助は、天保6年(1835)に大工、川尻佐兵衛の二男として生まれ、大正4年(1915)に没した。

父佐兵衛は三代目助五郎を名乗る木匠で、谷口与三郎延恭に師事をしている。寺社建築を手がけた谷口一門は、特に彫りものに才能を発揮し、ひいては屋台の彫刻に秀れた技術が見られる。その谷口一門の彫りもの技術が、父佐兵衛を通じて治助へと流れたのであろう。治助は一刀彫にも非凡な才能があり、亮之と号している。柿本人麿像や亀、根付の作品が日下部民芸館に展示してある。

日下部家は明治8年の大火で焼失したが、明治12年に治助を棟梁として再建した。江戸時代の町家様式を基本に置きながら、軒を高く、内部空間も巨大に、豪壮にまとめあげている。

間取り、1・2階の建具使い分け配置、小屋組構造等は基本的に江戸時代と同じであるが、太い柱や梁を思いっきり飛ばしているところがすばらしい。隣家の吉島家を建てた西田伊三郎の建築方法とは、いかにも対象的である。

江戸時代の町家、農家は身分制度もあって軒高の低い建物(川原町・松本家等)が多かったが、明治になると経済的に恵まれた家では名工に存分力を発揮させた。明治という時代の流れは、飛騨の建築に多大な推進力を与え、民家建築史の扉を大きく開いた。

田中彰編『高山市史・建造物編』高山市教育委員会発行 平成26年3月より

田上家

丹生川村の田上家は、明治15年から12年もかけて完成させた豪壮な農家である。家主は田上太郎四郎であり、日下部家と外観の雰囲気が似る。根本的に違うのは、農家と町家の間取りの違いであり、また、大屋根下の雲形持ち送りの意匠である。小庇にも一つおきに持ち送りがつき、彫ものに造詣が深い治助ならではの技量であろう。

江戸時代の町家、農家は身分制度もあって軒高の低い建物(川原町・松本家等)が多かったが、明治になると経済的に恵まれた家では名工に存分力を発揮させたのである。明治という時代の流れは、飛騨の建築に多大な推進力を与え、民家建築史の扉を大きく開いた。

田中彰編『高山市史・建造物編』高山市教育委員会発行 平成26年3月より

日下部家の評価 宮大工 丹羽陽一の見方

川尻治助は、なかどーじの正面に第一の牛梁を吹き抜け一杯に通している。大黒柱は管柱としてその下に取り付け、その牛梁に順に梁を架けている。

その架け方は必要な部分に架ける合理性がある。しかも全体にバランスが計られ美しさと堅牢さが見える組み方となっている。

➂ 牛梁と通し大黒柱の仕口はホゾ込み栓打ちとなっている。堅く太い部材に込み栓穴をつける仕事は至難の技である。まして機械のない時代では途方もない仕事である。丁寧な仕事といえる。

梁の表現の仕方は日下部家住宅のほうが自然に見え美しい。高山地域では大きな腰梁を牛梁と呼んでいる。上面に比べて下面を狭く仕上げる。すると、当然太鼓腹は斜め下向きとなる。大きな松の腹部分を下からよく見える工夫と考えられる。お寺の虹梁の仕事を転用したとも思われる。

大工の眼から思うと、吉島家より日下部家の方が構造的によく考えられている。木組みが理にかなっていて、丈夫さもあると思う。

田中彰編『高山市史・建造物編』高山市教育委員会発行 平成26年3月より

日下部家の評価 1級建築士、加藤達雄の見方

正面 正面に第一の牛梁を見せる

木組み 梁組み、束は合理的に組む

吹抜 力強い松牛梁の存在が印象的

同 縦長

吉島家住宅

正面 正面に棟まで届く大黒柱を見せる

木組み 梁組み、束は一間間隔立体格子

吹抜 縦束が採光による陰影を作り

印象的

同 横長

*床面積は日下部家の方が広い。

吹抜面積は、ほぼ同じ。

川尻治助の作風

① 横軸を主体とした空間構成である。正面に牛梁を見せ主役とする技法をとっている。この技法は柴田家および田上家も同じである。正面の牛梁はゆるやかな弧をえがき、美しさと力強さを見せておる。その下に大黒柱を管柱としてやや左手に据える。

➁ 吹抜の大空間の木組みは大胆かつシンプルな構成美を表現している。牛梁の配置と木作りに工夫が見られる。圧迫感を与えず、全体のバランスを配慮し、美しくみせる工夫である。

➂ 対比する両角に耐力壁を配置している。(地震に強い構造)

④ 木部、土壁と腰板付障子との組み合わせがよく考えられて、吹抜大空間が天窓の明かりに照らされて居心地のよい空間に作られている。

田中彰編『高山市史・建造物編』高山市教育委員会発行 平成26年3月より

資料集

137_147_名工・川尻治助(日下部、田上家)

高山の土蔵の創始・江戸屋萬蔵

江戸屋萬蔵

生年不詳~弘化3(1846)8・17

左官の名工。山城屋万蔵と称する。江戸神田銀金町から高山に移り住んで、江戸式の土蔵の塗り方と型を高山へ伝える。半浮彫りの絵を塗り出した小森家の土蔵の扉が高山市に寄贈された。荏名文庫(江名子町)の土蔵、川上別邸の土蔵も万蔵の作。弘化3年8月、密通をして逃げた男女の追手に加わったものの、中尾峠で殺される。(飛騨春秋)

飛騨人物事典編集室編集『飛騨人物事典』 株式会社高山市民時報社発行 2000年

中尾口留番所こぼれ話

この中尾口留番所における犯罪者逮捕事件が加藤歩蕭の『蘭亭遺稿』にある。

番所詰の役人が、治安維持の役割を充分果たさなかったということで、交代させられたことが記してある。

弘化三酉午(一八四六)年八月

高山善応寺内大念儀(二八)石屋兵吉妻とき(三九)と密通いたし信州へ出(しゅっ)奔(ぽん)の処、江戸屋万蔵外三人跡より追いかけ中尾村新道にて論中、古川町方村清次郎是又女を連れ出奔いたしかけ候に付、古川清次郎江戸万を打ち殺し、十七日深更に信州蝶ヶ岳山中へ逃げ延び候処、翌十八日朝、信州山廻りの者に見咎(とが)められ、中尾口御番所へ注進いたし、右かかり合いの者共残ら

ず中尾口差出し候処、右風聞二十日朝御役所へ相聞こえ、文通にては不行届に付、中尾口詰石黒一作交代仰せ付けられ、二十日昼吉住礼助出役、二十二日暁一作儀右かかり合いの者共腰縄付に致し帰郷、御役所へ差出し候事。

○弘化四丁未十二月の条中に

去午年八月十七日夜中尾村新道にて空町万蔵を殺害に及ぶ一件引合の者七日御法置

中追放 古川町方清次郎

密通に付獄門 善応寺内大念二九歳

密通に付死罪 天照寺町兵吉妻とき四〇歳

上宝村史刊行委員会編集『上宝村史 上巻』 上宝村発行 平成17年

荏(え)野(な)文(ぶん)庫(こ)土(ど)蔵(ぞう)

〈県指定〉昭和31年2月24日 〈所有者〉荏名神社 〈所在地〉江名子町1290番地

〈時代〉弘化2年(1845) 〈員数〉1棟

土蔵(1棟)桁行3.47m、梁間3.47m、カラー鉄板葺、2階建

国学者田中大秀の文庫蔵で、江戸屋萬蔵が造ったと伝わる。荏名(えな)神社の境内にあり、火災と鼠(そ)害(がい)に備え池の中に建てられている。

天保15年(1844)6月29日釿(ちょうな)始(はじめ)。京都神楽(かぐら)が岡(おか)の土を運び、飛騨国内各社の注(し)連(め)縄(なわ)を集めて苆(すさ)(つた、すたともいう)に使ったと伝えられる。上階の前面に明り窓をつけ、窓の上に大秀自ら「荏野文庫 弘化乙巳秋」としたためた木額が掲げてあった。

階下の正面に大秀の木像を安置する。木像は高さ45㎝、膝幅36㎝の坐像で左の背銘がある。

荏名神社再興斎主六十三翁田中大秀之像

天保十年己亥五月 京都田中松慶刻

文庫内の蔵書は、大秀没後高弟山崎弘泰の花里文庫に移され、大正元年(1912)売りに出たのを吉島休兵衛ほか5氏の援助で高山町教育会が購入した。現在、519部1,516冊が県の文化財(典籍)に指定され、飛騨高山まちの博物館で収蔵している。

昭和51年、42万円をかけて瓦葺をカラー鉄板葺に改め、外壁の一部を修理した。

*『高山の文化財』より

町年寄川上家別邸跡 江戸屋萬蔵の造った土蔵

市指定年月日平成12年5月22日

所有者 高山市 所在地高山市島川原町47・48・49番地

時代江戸時代 員数1箇所 2棟法量など 敷地:1,098.38平方メートル

庭園:1箇所 池泉回遊式

稲荷社:1棟 幅1.17メートル、奥行1.476メートル、高さ3.53メートル、覆屋2.89メートル

土蔵:1棟 桁行5.4メートル、梁間3.6メートル

この地は江戸時代前半は2代目城主可重の5男重勝にはじまる金森左京家の屋敷跡で、庭園は金森宗和好みの雰囲気を残しており、当時の一部が残っている可能性もある。

現存する庭は京都に多く残る宗和好みの庭との共通した景観を持ち合わせ、岩組がしっかりしており、石の選び方にも共通性がある。平地に造られた庭で、小規模ながら中島と築山を配した池泉回遊式の庭としている。

幕府直轄地になって以後は高山の町年寄川上家の別邸となり、斉右衛門(文質)はこの地に隠居した。赤田臥牛がこの地を訪ねたおりには、漢文で庭の様子を「洋く園記」に詳しく書き記している。その後土地の所有は小森氏ほかの所有となり、貸家・駐車場などに利用されてきたが、文化財の保存・活用のために平成11年1月に高山市へ寄附された。

庭内の稲荷社は谷口与鹿の兄与三郎延恭の作で、天保13年(1842年)の建築。一間社切妻造で、御拝軒唐破風がついた、総けやき造り。願主は高山町町年寄川上斉右衛門棋堂とあり、川上家の発願によることが確実であるが、屋敷神としては立派なものである。覆い屋があるため保存状態は極めて良い。覆い屋には千鳥格子が見られる。

土蔵は江戸後期の建築で、左官の名手江戸屋万蔵の作と伝わる。扉内側には色鮮やかな松に日の出と双鶴の漆喰細工が残っている。万蔵は文政8年(1825年)頃高山へ来て、法華寺下の桔梗橋近くの長屋に住んでいたという。川上家本宅の土蔵は万蔵の作で、やはりこて絵の内扉があり、郷土館にこて絵の内扉1対が残っている。こて絵は荒波に朝日松、鶴の模様が浮き出されている。

*『高山の文化財』より

旧小森家土蔵の扉

以前より高山市郷土館(現・飛騨高山まちの博物館)で展示をしていた。上二之町の小森家土蔵に取り付けられていた扉で、土蔵取り壊しの際に、寄贈されて保管をしたもの。

資料集

138_148_高山の土蔵の創始・江戸屋萬蔵

屋台彫刻の名手・谷口与鹿

谷口与鹿は延恭の子(池之端)

<初代> 谷口家祖(郡上藩・金森家臣)

<第2代> 谷口五右衛門 吉道(郡上で金森氏改易のため、高山へ来て松田太右衛門の高

弟今井庄兵衛のもとで修業)

<第3代> 谷口与三郎 延次(文化14(1817)年没)

<第4代> 権守 谷口五兵衛 延儔(とも)(天明元(1781)年出生~天保7(1836)年没)(旧姓 玉井)(上野家で

は谷口与三郎と呼び慣わしていた)

<第5代> 権守 谷口与三郎延恭(享和元(1801)年出生)― 妻・① 登具(とく)、② 津禰(つね)(後妻)

子 (津禰は万延元(1860)年10月1日没)

(登具は天保3(1832)年没か?)

<第6代> 谷口与六(文政5(1822)年出生、元治元(1864)年伊丹で43歳没、登具の子)

弟

<第7代> 谷口与三郎 宗之(与六の弟、後妻津禰の子、明治19(1886)年・47歳没)

※「加賀屋(上野)清五郎古文書について ㈠ 」池之端甚衛『斐太紀研究紀要』平成22年秋季号 飛騨学の会発行 平成22年

*池之端甚衛の見解

従来、谷口与六は延恭の弟とされていたが、池之端は平成22年、母が実家から持参していた「加賀屋(上野)清五郎の古文書」に谷口与三郎の文書を確認した。その中に与六(与鹿)と谷口五兵衛 延儔(とも)の名前が出ていて、文書による関係から祖父と孫であると検証した。つまり、与六と延恭は兄弟でなく親子であると結論を出している。

<与六の高山脱出の理由>

◇与六の母親「登具(とく)」の死と後妻「津禰(つね)」の入籍など家庭内の事情があった。

◇与六が11歳のとき母 登具死亡。16~17歳のときに父が後妻を迎え、異母弟が生まれた。

◇屋台彫刻の仕事が終わってしまい、彫刻の仕事が減った。

◇借金があった。190両の借金は延恭のもの。

※『斐太紀研究紀要』平成22年秋季号 通巻3号 飛騨学の会発行 平成22年9月より

屋台の改造や修理を担った大工・谷口一門

谷口与鹿を含む宮大工谷口家は、文化年間(1804~1818)から明治時代まで70年余の間、高山祭の屋台の補修、改造を担当してきた。どのような屋台を修理したのだろうか。

<第4代 延儔>

◇日枝神社の神輿、36歳の作で、文化13年(1816)。

<第5代 延恭>

◇天保9年(1838)、第5代延恭が春祭琴高台の大改造の担当。「浪間に泳ぐ鯉」「日雲に烏、月波に兎」は与六の作と伝わる。

◇恵比須台の改造主任と推定。弘化3年(1846)。設計図有。

◇八幡鳳凰台の大改造主任。嘉永年間(1848~1854)。

◇日枝神楽台の改修、安政元年(1854)。

<第6代 与鹿>

◇文政5年(1822)向町に生まれる(長瀬)。

◇春祭琴高台「浪間に泳ぐ鯉」「日雲に烏、月波に兎」天保9年(1838)作。

◇麒麟台「唐子群遊之図」は25歳の時の作。下絵に「弘化2冬至春」(1845)と記される。

◇恵比須台の龍、手長足長、獅子などの彫刻。弘化3年(1846)。

◇秋祭金鳳台の欄間の四季の花の絵。

◇日枝神楽台の「龍と獅子」を弘化4年(1847)に完成、24歳。(長瀬)

◇嘉永3年(1850)、伊丹へ。

◇八幡鳳凰台の下段獅子「乱獅子渡浪之図」は弟子 桐山屋和助(後、浅井和之)に手伝わせて彫った師弟共作である(34歳)。安政2年(1855)、帰郷して彫った。

<第7代 宗之>

◇龍神台は文化13年(1816)谷口与兵衛紹芳を棟梁にして改造。明治13年(1880)、宗之が改修、中段欄間の「波間の飛龍」彫刻も担当。

*『高山祭屋台とその沿革』高山屋台保存会平成17年復刻 ほか より

与六の彫り

谷口与鹿は生涯に次の建築等の彫刻を彫った。

◇宗猷寺庫裡玄関の「龍」

◇東山白山神社の太鼓枠「昇降龍」

◇了徳寺鐘堂四方飾彫刻「鳳凰、双亀、麒麟、以龍」

<琴高台の彫刻>

代表作はやはり屋台の彫刻である。与鹿は住んでいた屋台組の琴高台に波間に泳ぐ鯉の彫刻を施した。鯉にかぶさるようにしてうねる波は力強く、金彩色は琴高台の豪華さの代表的シンボルである。また太陽にかかる雲と烏、月にかかる波と兎が屋根の妻にあしらわれて、テーマを持って作り上げられた、上品上質の高山祭屋台となっている。琴高台は「鯉」をテーマにすべてがデザインされ

ていて、各所の金具や下段の欄間は鯉の顔を正面に見てデフォルメされたもので、見送幕も鯉に乗った琴高仙人が描かれている。

与鹿の鯉彫刻が取り付けられた後に、順次充実されていったのである。

<麒麟台の彫刻>

与鹿は22歳のとき麒麟台の彫刻を仕上げた。近所の子どもたちを連れて城山に出かけ、遊ぶ姿を見ながら構図を考え、見事な彫刻を完成させている。1枚の欅板から籠の中の鶏、動く鎖を付けた犬、遊ぶ童子を彫り出した。籠の中の鶏はくりぬき彫刻といい、耳かきのような特殊な刃物によって、多くの時間を費やして彫ったものである。春の高山祭の屋台の中でこの唐子群遊彫刻を見に来る

人は多い。良い材、良い施主(組内)、良い彫師によって完成された世界に誇る飛騨匠の作品であろう。

<恵比須台の彫刻>

与鹿は琴高台の鯉、麒麟台の唐子群遊に続いて恵比須台の彫刻を手がけている。恵比須台は正面と左右の5間に半円の窓があり、そこに龍を配置した。半円の窓に彫刻をバランス良くあてはめるには、下絵がうまく描け、また彫る技術、奇抜な企画力を持っていなければできない技である。春の高山祭のたびに、この踊る龍は見る人に感動を与え続けている。

また恵比須台には「手長、足長」の彫りが取り付けられている。向かって左に手長、右に足長が配置され、いずれも彼方をにらんでいるのがすごい。

手長、足長のモデルは、中国の古代神話の地理書『山海(せんがい)経(きょう)』に紹介する足が長い人と手が長い人から来ていると思われる。「長股(こ)の国」には足の長い人が住み、「長(ちょう)臂(ひ)の国」にはの手の長い人が住んでいる。

日本において、手長は山の怪物で山の幸を長い手で取り、足長は海の怪物で海の幸を長い足を使って取る怪物である。恵比寿台の彫刻で、長彫刻の足もとにはサンゴや壺が彫られている。何とも奇抜な企画の彫刻である。

*『高山祭屋台とその沿革』高山屋台保存会平成17年復刻 ほか より

資料集

139_149_屋台彫刻の名手・谷口与鹿

匠伝承・西明寺三重塔

国宝 西明寺 三重塔

建立年代は明らかでないが、様式手法からみて鎌倉時代後期のものと推定される。純和様の塔で水煙を失ったのは惜しいが各部ともよく整い全体の調和が優れて初重中央に大日如来をまつり、四天井には金剛界の32菩薩、四方の壁には法華経28品の重文と解説画が、また扉の八天像など巨勢派の絵師が丹精を込めた仏画がよく残っており、長押(なげし)、幣(へい)軸(じく)、天井等隅々まで極彩色文様で装飾されている。

甲良町教育委員会 龍應山 西明寺

*説明版より

資料集

140_150_匠伝承・西明寺三重塔

匠伝承・西明寺本堂

西明寺

龍應山西明寺略縁起

西明寺は平安時代の承和元年(834)に三修上人が、仁明天皇の勅願により開創された寺院である。

平安、鎌倉、室町の各時代を通じては祈願道場、修行道場として栄えていて山内には17の諸堂、300の僧坊があったといわれている。

源頼朝が来寺して戦勝祈願をされたと伝えられている。

戦国時代に織田信長は比叡山を焼き打ちしてその直後に当寺も焼き打ちをしたが、幸に国宝第1号指定の本堂、三重塔、二天門が火難を免れ現存しているのである。

江戸時代天海大僧正、公海大僧正の尽力により、望月越中守友閑が復興され現在に至っている。

西明寺 文化財

1、国宝、本堂(鎌倉時代初期、国宝第1号)

1、国宝、三重塔(鎌倉時代後期)

1、重要文化財、二天門(室町時代)

1、重要文化財(本堂内仏像7体)

1、重要文化財(十二天画像、他6点)

1、国指定名勝庭園(江戸時代初期)

建造物

本堂(瑠璃殿) 国宝(第1号指定)

鎌倉時代の初期飛騨の匠が建立した純和洋建築で釘を使用していない。屋根は桧皮葺きで、蟇(かえる)股(また)、格子模様等鎌倉の様式が保存されている。

三重塔 国宝

鎌倉時代の後期飛騨の匠が建立した純和様建築で本堂と同じく釘を使用していない。屋根は桧皮葺きであり、総桧の建物である。

初層内部の壁画は巨勢派の画家が描いたもので堂内一面に、法華経の図解、大日如来の脇侍仏三十二菩薩、宝相華等が純度の高い岩絵の具で極彩色に画かれていて、鎌倉時代の壁画としては国内唯一のものであるといわれている。(塔の高さ23.7m)

二天門 重要文化財

室町時代初期に建立されたもので杮(こけら)葺(ぶ)きの八脚門である。

寺宝

本尊薬師如来立像(秘仏) (重要文化財)平安時代

二天王立像(広目、多門) (重要文化財)平安時代

日光・月光二菩薩立像 (町文化財)鎌倉時代

十二神将立像 (県文化財)鎌倉時代 伝・運慶の弟子作

【後陣特別拝観】

釈迦如来立像 (重要文化財)鎌倉時代

不動明王・二童子像 (重要文化財)平安時代 伝・智証大師作

阿弥陀如来三尊立像 (町文化財)鎌倉時代 伝・安阿彌(快慶)作

弁財天坐像 (町文化財)室町時代

元三大師坐像 (町文化財)室町時代

親鸞聖人坐像 鎌倉時代

なおその他、仏像多数あり

【三重塔内特別拝観】

三重塔初層荘厳画(板絵著色)四本八面 (重要文化財)鎌倉時代

絹本著色十二天像 (重要文化財)鎌倉時代

錦幡 (重要文化財)室町時代

石造宝塔 (重要文化財)鎌倉時代

絹本著色文殊菩薩像 (県文化財)鎌倉時代

説相筥 (県文化財)平安時代

名勝庭園 蓬萊庭(ほうらいてい)(国指定)

薬師如来・日光・月光の三尊仏をあらわす立石、十二神将等をあらわす石組があり、心字池には折り鶴の形をした鶴島と亀の形をした亀島がある。園内に石屋弥陀六作の燈籠がある。

天然記念物 西明寺不断桜(県文化財)

春秋冬に開花、高山性の桜で彼岸桜の系統の冬桜に属する。樹令約250年以上の親桜と枝分けした3本が文化財指定である。

<引用文献> 西明寺リーフレット

蓬(ほう)莱(らい)庭(てい)(国指定文化財)

江戸時代延(えん)宝(ぽう)元年(1673)、望月越中守(友(ゆう)閑(かん))が、当山復興の記念として造られた庭園である。

池の中央は折り鶴を形どった鶴島で、左が亀島である。池の水の部分は心字池となっていて池泉回遊式である。

築山の立石群は本堂に安置している本尊薬師如来と日光・月(がっ)光(こう)の菩薩及び十二神将等の眷(けん)属(ぞく)を表し、植木の刈り込みは雲を形どって薬師の浄(じょう)瑠(る)璃(り)浄土を具現化したものである。

本庭園は小堀遠州の作庭を参考にした造園になっており、鎌倉時代の八角石灯(とう)籠(ろう)(石屋弥(み)陀(だ)六(ろく)作)や連珠模様の室町時代を偲ぶ石灯籠がある。

甲良町教育委員会 龍應山 西明寺

夫婦(めおと)杉(すぎ)(千年杉)樹齢1,000年

良縁・子授・安産・健康・家内安全

西明寺の霊木で、もともと2本であった木が寄添い1つになって、共に育っていることから夫婦杉と呼ばれる。

後側から子供のように若木が出ていることから子授け、安産の霊木、樹齢1,000年の長寿の木であるので息災延命の霊木とされている。

幹や根にそっと手を当てて、霊気を頂いて下さい。

千年夫婦(めおと)杉(すぎ)祈願札奉納案内

千年夫婦杉祈願札は、西明寺本尊薬師如来の御宝前にて祈祷し、皆様に樹齢1,000年の夫婦杉の霊気を受け、願いが成就することを祈願する札として授与している。成就されたい願意の札に名前を書き記し、夫婦杉の幹にそっと手をふれた後、奉納するようになっている。

また、御守は身に付け、もしくは身近な場所に置き、御加護を受ける、願いが成就した後、当山に返して下さいと案内がある。

湖東三山 龍應山 西明寺

二(に)天(てん)王(のう)立(りゅう)像(ぞう)<甲良町指定文化財(建造物)昭和40年>

四天王のうち、持(じ)国(こく)・増(ぞう)長(ちょう)の2天が守るので二天門と言われる。

(1407年・応(おう)永(えい)14年建造のこの門は国の重要文化財に指定されている。)

1571年(元(げん)亀(き)2年)、織田信長の配下によって西明寺は焼き討ちに遭(あ)うが、幸い本堂と三重塔、そして二天門・二天王立像は難を逃れた。

この大きな仏像は、いくつもの木材をつなぎ合わせた寄(よせ)木(ぎ)造(づくり)で2体ともに像の高さは1.95メートルである。

1429年(正(しょう)長(ちょう)2年)、院(いん)尋(じん)という仏(ぶっ)師(し)によって造られたもので、作者と制作年代の分かる木像として大変貴重なものである。

甲良町教育委員会 龍應山 西明寺

*説明版から

資料集

141_151_匠伝承・西明寺本堂

平安京・船岡山・建勲神社

船(ふな)岡(おか)山(やま)(全山史跡、風致地区)

船岡山は標高45m、周囲1,300m、面積25,000坪の優美な小山であり、その東南側は建勲神社境内で特にうっそうとした森に被われている。豊臣秀吉の頃より信長公の霊地として自然がそのまま残され、京都盆地特有の樹相がよく保たれている。樹種が極めて多く、帰化植物がほとんど入り込んでいない京都市内で数少ない貴重な森とされている。

船岡山は聖徳太子の文献にもその名が出ており、また、京都に都が定められた時、北の基点となり、船岡山の真南が大極殿、朱雀大路となった。平安朝の昔には清少納言が枕草子で「丘は船岡…」と讃え、また、大宮人の清遊の地として多くの和歌が残されている。

船岡の若菜つみつつ君がため 子の日の松の千代をおくらむ(清原元輔)

戦国時代の応仁の大乱の際、この船岡山が西軍の陣地となり、以来船岡山周辺一帯は西陣の名で呼ばれている。

*説明版より

建(たけ)勲(いさお)神(じん)社(じゃ)(通称 けんくんじんじゃ)

御祭神 織(お)田(だ)信(のぶ)長(なが)公

織田信長公は戦国の世を統一して民衆を疲弊絶望から救い、伝統文化に躍動の美を与え、西洋を動かす力の源を追求して新秩序を確立し、日本の歴史を中世の混乱から近代の黎明へと導かれた。そのため、信長公は行き詰った旧来の政治、社会秩序、腐敗した宗教等を果敢に打破し、日本国民全体の日本を追求された。

明治天皇より特に建勲の神号を賜い、別格官幣社に列せられ、ここ船岡山に大生の神として奉斎されている。

*説明版より

別格官幣社 建(たけ)勲(いさお)神(じん)社(じゃ)(通称 けんくんじんじゃ)

御祭神 織(お)田(だ)信(のぶ)長(なが)

御社殿 明治43年本殿拝殿以下社殿10棟すべて山頂へ移設。

旧本殿、真の御柱跡には現在神石「大平和敬神」が建つ。

本殿社務所まで 80メートル、石段約100段。

見どころ 1、拝殿に掲げられている信長公功臣肖像画(木下藤吉郎、柴田勝家、

(参拝自由) 森蘭丸、平手政秀等18功臣)

1、境内一帯は国の史跡、風致地区であり、桜、赤松、紅葉の木々に囲まれた社殿のたたずまいは、おごそかで別天地の感が深い。また、拝殿前から眺める比叡山、妙意ケ嶽(大文字山)、東山36峰はまさに絶景。

*説明版より

末社 義(よし)照(てる)稲(い)荷(なり)社及び命(みょう)婦(ぶ)元(もと)宮(みや)

御祭神 宇(う)迦(かの)御(み)霊(たまの)大(おお)神(かみ)、国(くに)床(とこ)立(たちの)大(おお)神(かみ)、猿(さる)田(た)彦(ひこの)大(おお)神(かみ)

命婦元宮は稲荷大神のご眷(けん)族(ぞく)を祭り伏見稲荷大社の命婦社の親神という由緒あるお宮である。

このご眷族の神通力により稲荷大神のご利(り)益(やく)は、ますますあらたかとなる。

ご利益 商売繁昌、病魔退散、災難消除の不可思議なご利益により、古来よりの信仰が絶えない。

*説明版より

資料集

122_130_平安京 船岡山 建勲神社

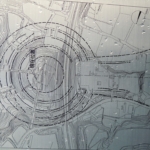

平安京 大極殿

平城宮朝堂院大極殿跡

平安宮は大(だい)内(だい)裏(り)とも称し、国政・儀式・年中行事などを行なう宮殿や諸官(かん)衙(が)(役所建物)と天皇に関わる生活空間からなり、今日の東京の皇居と霞(かすみ)ヶ(が)関(せき)界(かい)隈(わい)に点在する役所を合わせたようなものである。その規模は南北約1.4km、東西約1.2kmあり、周囲は築(つい)地(じ)や壖(ぜん)地(ち)(犬(いぬ)走(ばしり))・隍(ほり)(濠(ほり))で厳重に囲み、14の門があった。

平安宮の正門の朱(す)雀(ざく)門(もん)を入ると応(おう)天(てん)門(もん)を持つ朝堂院(八(はっ)省(しょう)院(いん))があり、この正殿が大極殿である。東西9間、南北2間の母(も)屋(や)の4面に庇(ひさし)を持ち、4周に朱(しゅ)欄(らん)をめぐらせ、屋根は緑(りょく)釉(ゆう)瓦(がわら)で縁取られ、大棟には1対の鴟(し)尾(び)がのる平安宮最大の建物である。床は塼(せん)敷(じ)きで母屋中央に玉(ぎょく)座(ざ)の高(たか)御(み)座(くら)が置かれる。斎(さい)宮(ぐう)が伊勢下(げ)向(こう)に際して、大極殿において天皇から「別れの御(お)櫛(ぐし)」を額(ひたい)に挿してもらうが、『源氏物語』「賢(さか)木(き)」でも朱雀帝が斎宮(後の秋(あき)好(このむ)中(ちゅう)宮(ぐう))に別れの御櫛を挿す描写がある。

大極殿は、安元3年(1177)の大火後は再建されず、大極殿での儀式は内裏の紫(し)宸(しん)殿(でん)へ移った。

朝堂院の西には饗(きょう)宴(えん)施設である豊(ぶ)楽(らく)院(いん)、北東には天皇の居所である内裏がある。そのほか平安宮内には、2官8省をはじめとする政治を掌(つかさど)る官衙が建ち並び、内裏の西には宴(えんの)松(まつ)原(ばら)と呼ぶ空閑地があった。

大極殿の発掘調査では、南辺と東軒(こん)廊(ろう)跡、昭(しょう)慶(けい)門(もん)に取り付く東側回廊跡の凝(ぎょう)灰(かい)岩(がん)の基(き)壇(だん)石(いし)などが検出され、その成果から現在の「大極殿遺蹟の碑」は、大極殿の北にあった昭慶門の西側回廊の上に立っていることが判明している。 平成20年3月 京都市

*説明版より

京都市考古資料館

平安宮跡出土遺物展示・重文豊(ぶ)楽(らく)殿(でん)跡出土緑(りょく)釉(ゆう)鴟(し)尾(び)などを展示。京都市内の遺跡から出土した縄文時代から江戸時代の出土遺物を通覧できる。

所在地 京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町

開館時間 9:00~17:00(16:00までに入館)入館無料

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始

問い合わせ TEL 075-432-3245

*説明版より

資料集

123_131_平安京 大極殿

平安京 羅城門跡

羅城門跡

平安京のメインストリートである朱雀大路の南端に設けられた、都の表玄関にあたる大門で、この門を境に京の内外を分けた。弘仁7年(816)に大風により倒壊し、その後に再建されたが、天元3年(980)の暴風雨で再び倒壊した後は再建されることがなかった。11世紀前半に藤原道長が法成寺造営のため、門の礎石を持ち帰った記述が『小(しょう)右(ゆう)記(き)』にあり、この頃には門の礎石や基壇のみの姿となっていたと思われる。

付近の発掘調査では、羅城門に関わる遺構は見つかっていないが、東寺の木造兜(と)跋(ばつ)毘(び)沙(しゃ)門(もん)天(てん)立像(国宝)や三(さん)彩(さい)鬼(おに)瓦(がわら)(重要文化財、京都国立博物館寄託)はこの門にあったものと伝えられている。 平成20年3月 京都市

*説明版より

矢取地蔵尊

本尊は矢取地蔵尊。石像で右肩に矢傷の跡が残っている。左手に宝珠、右手に錫杖、矢を持つ。かつては矢負地蔵とも呼ばれた。

天長元年(824)、日照り続きで人々は飢えと渇きに苦しんでいた。そのため淳(じゅん)和(な)天(てん)皇(のう)の勅命により、東寺の空(くう)海(かい)(弘(こう)法(ぼう)大(たい)師(し))と西寺の守(しゅ)敏(びん)僧(そう)都(ず)が神泉苑の池畔で雨乞いの法会を行なった。

先に守敏が祈祷するも雨は降らなかった。対して、空海が祈祷すると3日3晩にわたって雨が続き、国土が潤った。

これにより守敏は空海を恨み、ついに空海を羅城門の近くで待ち伏せて矢を射かけた。すると1人の黒衣の僧が現れ、空海の身代わりとなって矢を受けたため、空海は難を逃れた。

空海の身代わりとなった黒衣の僧は地蔵菩薩の化身であったため、その後の人々はこの身代わり地蔵を矢取の地蔵と呼び、羅城門の跡地であるこの地に地蔵尊を建立し、長く敬ってきた。

現在の地蔵堂は明治18年(1885)に、唐橋村(八条村)の人々により寄進され建立されたものである。

*説明版より

資料集

124_132_平安京 羅城門跡

匠の道・平城京

第一次大極殿

第一次大(だい)極(ごく)殿(でん)は、奈良時代前半に、平城京の中軸線上に建てられた平城宮の中心的建物で、天皇が様々な国家儀式を行なう施設であった。「大極」(太(たい)極(きょく))とは宇宙の根源のことで、古代中国の天文思想では北極星を意味する。大極殿は和銅8年(715)には完成していたと考えられている。

高御座

第一次大極殿の内部には、高(たか)御(み)座(くら)と呼ばれる天皇の玉座が置かれていた。高御座は、皇位を象徴する重要な調度で、天皇は即位式や元日朝賀などの国家儀式の際に、大極殿に出(しゅつ)御(ぎょ)して高御座に着座した。貴族は、大極殿の南に広がる内(ない)庭(てい)に立ち並び、大極殿の天皇を拝した。

高(たか)御(み)座(くら)は、国家儀式の際に天皇が着座した玉座である。奈良時代の高御座の構造や意匠に関する記録はなく、詳細は不明である。ここに展示した高御座の模型は、大極殿の機能や広さを体感できるように、大正天皇の即位の際に作られた高御座(京都御所に現存)を基本に、各種文献史料を参照して製作した実物大のイメージ模型である。細部の意匠や文様は、正(しょう)倉(そう)院(いん)宝(ほう)物(もつ)などを参考に創作された。

飛騨産業では、この高御座を復元した。飛騨・世界生活文化センター内に展示している。

大極殿の姿

第一次大極殿の姿を直接的に示す資料は残っていない。復原に当たっては、大極殿が移築された恭(く)仁(にの)宮(みや)の大極殿跡の調査成果などを参考に、柱の位置がを推定されている。上部の建物については、現存する法(ほう)隆(りゅう)寺(じ)金(こん)堂(どう)や薬(やく)師(し)寺(じ)東(とう)塔(とう)などの古代建築をはじめ、平安時代の『年(ねん)中(ちゅう)行(ぎょう)事(じ)絵(え)巻(まき)』に描かれた平安宮の大極殿などを参考に調査研究を行ない、当時の姿が復原された。大極殿は、二重構造の入(いり)母(も)屋(や)造りで、前面は扉のない吹放しの建物と考えられている。

*大極殿内説明版より

資料集

125_133_匠の道・平城京

椿井大塚山古墳

飛騨匠が通った山科から奈良までの途中にある古い古墳で匠たちはこの古墳を横目に見ながら飛鳥、奈良へと進んだ。

史跡 椿井大塚山古墳 (平成12年9月6日 国史跡指定)

椿井大塚山古墳は、木津川を望む段(だん)丘(きゅう)上(じょう)に立地する古墳時代前期初頭の前(ぜん)方(ぽう)後(こう)円(えん)墳(ふん)である。墳(ふん)丘(きゅう)の規模は、全長175m、後円部直径約110m、前方部長約80m、前方部墳端幅約76mを測り、高さは後円部約20m、前方部約10m程度であったと考えられている。築造時期は、奈良県桜井市の箸(はし)墓(はか)古(こ)墳(ふん)を頂点とする定型化した前方後円墳の出現時期(3世紀後半)にあたり、いわゆる邪(や)馬(ま)台(たい)国(こく)の時代の古墳である。

昭和28年(1953)、古墳後円部を横断する鉄道の改良工事が実施され、偶然に発見された竪(たて)穴(あな)式(しき)石(せき)室(しつ)から、三(さん)角(かく)縁(ぶち)神(しん)獣(じゅう)鏡(きょう)30数面を含む40面近くの銅(どう)鏡(きょう)や、おびただしい量の副(ふく)葬(そう)品(ひん)が出土した。三角縁神獣鏡については、邪馬台国の女王卑(ひ)弥(み)呼(こ)が中国の魏(ぎ)の皇(こう)帝(てい)から賜(たまわ)った鏡(かがみ)とする有力な説がある。

椿井大塚山古墳は、邪馬台国の所(しょ)在(ざい)地(ち)論(ろん)争(そう)ともからんで、古墳時代成立の鍵(かぎ)を握(にぎ)る記(き)念(ねん)碑(ひ)的(てき)遺(い)跡(せき)である。 平成13年3月 木津川市教育委員会

*説明版より

資料集

126_134_椿井大塚山古墳